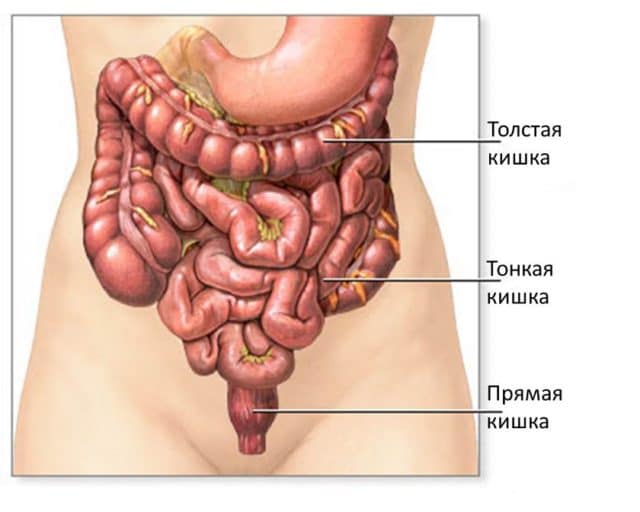

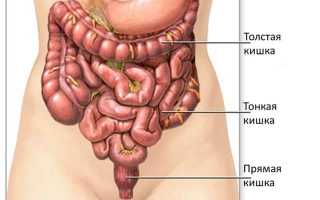

Под дисахаридазной недостаточностью необходимо понимать синдром желудочно-кишечных нарушений, причиной формирования которых считается нарушение процесса растворения и поглощения сахарозы и лактозы. Данное патологическое состояние локализуется в тонком отделе кишечника.

Основные аспекты

Как уже отмечалось, дисахаридазная недостаточность формируется в тонкой кишке. Необходимо отметить, что в редких случаях всасывание микроэлементов не происходит вообще, наблюдается такое патологическое состояние у новорожденных.

В медицинской практике принято классифицировать дисахаридазную недостаточность на две формы:

- Врожденную, ее еще называют первичной, данная форма встречается в большей части случаев.

- Приобретенную (вторичную). Данная форма заболевания сопровождается присутствием разнообразного рода бактерий, вирусов или инфекций.

Обратите внимание, причинами, которые приводят к появлению данного патологического состояния, считают:

- гастроэнтерит с присутствием воспалительного процесса слизистой оболочки тонкой кишки и желудка;

- энтероколит, который характеризуется присутствием процесса воспалительного характера;

- колит, который характеризуется тем, что очаг патологического процесса локализуется в толстом кишечнике;

- целиакия, болезнь, которая сопровождается атрофическими процессами слизистой оболочки кишечника;

- ослабление сопротивляемости организма;

- наличие проведенных оперативных вмешательств на толстой кишке;

- побочные эффекты приема антибактериальных препаратов.

Кроме перечисленных факторов, к формированию болезни может также приводить отсутствие полноценного и сбалансированного питания в детей и у взрослых на протяжении длительного промежутка времени.

Обратите внимание, восстановление функциональной способности кишечника при дисахаридазной недостаточности происходит только в случае устранения провоцирующих факторов.

Дисахаридазная недостаточность представляет собой состояние, при котором организм не способен эффективно расщеплять дисахариды, что может приводить к различным пищеварительным расстройствам. Врачи подчеркивают важность ранней диагностики данного заболевания, так как его симптомы могут быть схожи с другими расстройствами ЖКТ. Основными методами выявления недостаточности являются дыхательные тесты, анализы крови и биопсия кишечника. Лечение включает в себя диетическую терапию, направленную на исключение из рациона продуктов, содержащих дисахариды, а также применение ферментных препаратов, которые помогают улучшить переваривание пищи. Врачи отмечают, что индивидуальный подход к каждому пациенту и регулярное наблюдение являются ключевыми факторами для успешного управления этим состоянием.

Разновидности заболевания и его клиническая картина

Дисахаридазная недостаточность в детском возрасте характеризуется неполным растворением дисахаридов и увеличением показателей осмотического давления в полости толстого отдела кишечника. Все это в свою очередь становится причиной вывода из организма жидкости и электролитов и увеличения количества углекислоты и водорода в толстой кишке. В результате происходит образование кислот органического происхождения, которые становятся причиной появления длительной и практически постоянной диареи(она может беспокоить человека в течение месяца).

У детей в большей части случаев диагностируется непереносимость лактозы первичного или вторичного характера. Не исключением считаются и ситуации наличия алактазии, при которой наблюдается полное отсутствие фермента и гиполактазии, при которой количество фермента является минимальным.

Необходимо заметить, что первичная алактазия считается заболеванием, которое встречается редко, она сопровождается тяжелой недостаточностью жидкости в организме и профузным поносом. Указанные симптомы начинают проявляться сразу же после того как новорожденного ребенка приложили к груди. Болезнь сопровождает малыша до момента достижения годовалого возраста и исчезает сразу после прекращения грудного вскармливания.

Основные симптомы дисахаридазной недостаточности это:

- метеоризм;

- резкое похудение;

- дефицит жидкости в организме;

- лактозурия;

- аминоацидурия.

Увеличение количества лактозы в кровяном русле, которая проникает в него через слизистую оболочку кишечника, приводит к токсическому воздействию на весь организмы. Если заболевание имеет благоприятный прогноз, то нормальная функциональная способность кишечника восстанавливается до момента достижения ребенком трехлетнего возраста. В противном случае, когда течение заболевания более тяжелое, будет наблюдаться синдром нарушения процесса всасывания параллельно с нарушениями обмена веществ.

У детей старшего возраста, а также у взрослых наблюдается синдром мальабсорбции, в виде непереносимости лактозы, которая относится к виду Holrel. Данное патологическое состояние характеризуется благоприятным течением, сопровождается оно диареей хронического или перемежающегося характера, ощущением боли в животе и метеоризмом. Степень выраженности данных патологических симптомов будет зависеть от количества лактозы, которая попала в организм.

К разновидностям дисахаридазной недостаточности принадлежит также изомальтозная и сахарозная, их формирование происходит в результате употребления подсоложеного молока или молочной смеси. Проявлениями данных патологических состояний считается жидкий стул, который беспокоит больного довольно часто. Параллельно с непереносимостью лактозы может наблюдаться частичная непереносимость крахмала, но происходит это только в случае снижения активности изомальтазы. Обычно к трем годам все патологические проявления стихают и постепенно исчезают.

Мероприятия направлены на выявление заболевания

Для того чтобы диагностировать дисахаридазную недостаточность врач должен назначить своему пациенту:

- Биохимическое исследование крови.

- Прохождение тестов с использованием лактозы, глюкозы и крахмала. Проведение данных тестов позволяет узнать, что именно привело к формированию болезни.

- Рентгенологическое исследование пищеварительного тракта. Данное исследование позволяет выявить локализацию очага воспалительного процесса.

- Проведение взятия биопсионного материала из слизистой оболочки тонкой кишки. Проведение биопсии считается оправданным в том случае, если появляется необходимость проведения диагностики наличия клеток ракового происхождения, ведь бывают случаи, что именно они провоцируют развитие болезни.

В случае диагностирования дисахаридазной недостаточности у детей, используют следующие методы диагностики:

- Проведение обследования кала. Для определения рН и количества углеводов применяют хроматофические методы для определения количества крахмала и йодофильной флоры — экспресс анализ.

- Определение количества водорода в выдыхаемом воздухе. При наличии заболевания его уровень будет превышать норму.

- Лактозотолерантний тест. Его проведение дает возможность диагностировать рост гликемии в течение двух часов после попадания лактозы в организм.

- Определение активности лактозы в слизистой оболочке тонкой кишки. В данном случае выявить патологические проявления болезни можно путем приема незначительного количества кефира.

Именно сочетание перечисленных методов исследований и тестов позволяет обнаружить синдром мальабсорбции в виде дисахаридазной недостаточности.

Дисахаридазная недостаточность — это состояние, при котором организм не способен полностью переваривать дисахариды, такие как лактоза и сахароза, из-за недостатка соответствующих ферментов. Люди, страдающие этим заболеванием, часто сталкиваются с неприятными симптомами, такими как вздутие живота, диарея и боли в животе после употребления продуктов, содержащих дисахариды. Для диагностики недостаточности применяются различные методы, включая дыхательные тесты и анализы крови. Лечение обычно включает в себя изменение диеты: исключение или ограничение продуктов, содержащих дисахариды, и использование ферментных добавок. Многие пациенты отмечают значительное улучшение качества жизни после корректировки рациона и соблюдения рекомендаций врачей. Важно помнить, что индивидуальный подход к каждому случаю играет ключевую роль в успешном управлении этим состоянием.

Лечебные мероприятия

Для устранения патологических симптомов дисахаридазной недостаточности прежде всего необходимо придерживаться соответствующей диеты, которая требует полного отказа от употребления сахара. При диагностировании непереносимости пациентом сахарозы проводится замена обычного сахара на глюкозу или фруктозу. Необходимо также употреблять как можно меньше продуктов, в состав которых входит большое количество крахмала.

Если синдром мальабсорбции в виде дисахаридазной недостаточности диагностирован у новорожденного малыша, то в таком случае запрещается кормить его смесями, которые содержат в своем составе муку и декстримальтозу.[/wpmfc_cab_si]

Если у ребенка наблюдается осложненное течение заболевания, то в таком случае лучше не давать ему молока вообще. Альтернативным выходом из ситуации будет его замена на смеси, в состав которых не входит лактоза.

При более легком течении заболевания и детям более старшего возраста можно давать молочные смеси с минимальным содержанием лактозы. Разрешается применять для детей соевое молоко и кисломолочные продукты, а также продукты, изготовленные на основе фруктозы.

Обратите внимание, в любом случае независимо от формы и тяжести течения заболевания подбирать оптимальный вариант лечения должен только квалифицированный специалист.

Подведя итог необходимо отметить, что дисахаридазная недостаточность диагностируется преимущественно у детей. Поэтому родителям необходимо набраться терпения и четко соблюдать диету и выполнять все советы врача, ведь именно это позволит быстро избавиться от такого достаточно неприятного патологического состояния.

Лактозная недостаточность у ребенка

Лактазная недостаточность диагностика и лечение, диетотерапия

Вопрос-ответ

Какие симптомы могут указывать на дисахаридазную недостаточность?

Симптомы дисахаридазной недостаточности могут включать вздутие живота, диарею, боли в животе и метеоризм после употребления продуктов, содержащих дисахариды, такие как лактоза или сахароза. Эти проявления возникают из-за недостатка ферментов, необходимых для переваривания этих углеводов.

Как диагностируется дисахаридазная недостаточность?

Диагностика дисахаридазной недостаточности может включать анализы на уровень ферментов в кишечнике, дыхательные тесты на водород или метан, а также биопсию слизистой оболочки кишечника. Врач может также рекомендовать исключение определенных продуктов из рациона для оценки реакции организма.

Какие методы лечения доступны для людей с дисахаридазной недостаточностью?

Лечение дисахаридазной недостаточности обычно включает изменение диеты, исключение или ограничение продуктов, содержащих дисахариды, и использование ферментных добавок, которые помогают переваривать углеводы. Важно также консультироваться с врачом или диетологом для составления индивидуального плана питания.

Советы

СОВЕТ №1

Обратите внимание на симптомы. Если вы замечаете у себя или у ребенка частые боли в животе, вздутие, диарею или другие проблемы с пищеварением после употребления продуктов, содержащих сахарозу или лактозу, это может быть признаком дисахаридазной недостаточности. Не игнорируйте эти симптомы и проконсультируйтесь с врачом.

СОВЕТ №2

Проведите тесты на пищевую непереносимость. Если у вас есть подозрения на дисахаридазную недостаточность, обсудите с врачом возможность проведения специальных тестов, таких как дыхательные тесты на водород или анализы крови, которые помогут подтвердить диагноз.

СОВЕТ №3

Изучите свою диету. Если у вас диагностирована дисахаридазная недостаточность, важно избегать продуктов, содержащих дисахариды, такие как сахароза и лактоза. Ознакомьтесь с этикетками продуктов и выбирайте альтернативы, которые подходят для вашей диеты.

СОВЕТ №4

Работайте с диетологом. Профессиональный диетолог может помочь вам составить сбалансированное меню, которое будет учитывать вашу непереносимость и обеспечит все необходимые питательные вещества. Это особенно важно для детей, чтобы они получали все необходимые витамины и минералы.